Kaum ein Begriff sorgt in Deutschland für so viele Diskussionen und Missverständnisse wie der des Antisemitismus. Während sich alle einig sind, dass Antisemitismus entschlossen bekämpft werden muss, herrscht große Uneinigkeit darüber, was als antisemitisch und was als legitime Kritik an Israel einzustufen ist. Seit dem siebten Oktober sind die Grenzen weiter verschwommen – welcher Vorwurf darf erhoben, welche Forderung gestellt, welche Parole skandiert, welches Schild hochgehalten werden? Und wer soll in Deutschland darüber bestimmen – Politik, Gerichte oder Sicherheitskräfte? Können deutsche Behörden überhaupt festlegen, was antisemitisch ist, wenn selbst die Wissenschaft bis heute über verschiedene Definitionen und Ausprägungen diskutiert?

Wir wollen uns dem Phänomen des Antisemitismus annähern, indem wir seine geschichtliche Entwicklung beleuchten und untersuchen, welche Formen er in der heutigen Gesellschaft angenommen hat. Wie hat sich seine Definition im Laufe der Zeit verändert? Hat der moderne Antisemitismus dieselben Wurzeln wie der historische? Was bedeutet die Entstehung des Staates Israel für die Juden selbst und welche Rolle spielt der Zionismus für das Selbstverständnis jüdischer Menschen weltweit? Ist Kritik am Zionismus eine versteckte Kritik an Juden und folglich eine neue Form des Antisemitismus? Oder hilft der Antizionismus bei der überfälligen Abgrenzung von einem israelischen Staat, der auf Unrecht, Besatzung und Ungleichbehandlung aufbaut und deshalb grundlegend verändert werden müsste?

In Deutschland hat die Verantwortung für den Holocaust und die daraus abgeleitete „Staatsräson“ zu einer bedingungslosen Unterstützung Israels geführt. Im Zentrum des Kampfes gegen Antisemitismus steht deshalb weniger das anti-jüdische Verschwörungsnarrativ als vielmehr die Kritik an Israel und am Zionismus. Der Vorwurf des israelbezogenen Antisemitismus ist dadurch zum Instrument extremistischer Akteur*innen geworden, mit dem sich sowohl arabische als auch jüdische kritisch-progressive Personen diffamieren lassen.

Der Aufstieg rechtsradikaler Kräfte in Europa weckt Erinnerungen an eine dunkle Vergangenheit. Während diese Bedrohung von Tag zu Tag realer erscheint, diskutiert die deutsche Öffentlichkeit vor allem über „muslimischen“ und „linken“ Antisemitismus. Fokussiert sich die Politik auf marginalisierte Gruppen, um vom real existierenden Antisemitismus in der Mehrheitsgesellschaft abzulenken? Sind nicht Juden und Muslime beide Opfer von Rassismus und Ausgrenzung? Und wie ließe sich im Interesse einer menschenrechtsbasierten Innen- und Außenpolitik besser zwischen Antisemitismus, Antizionismus und Israelkritik unterscheiden?

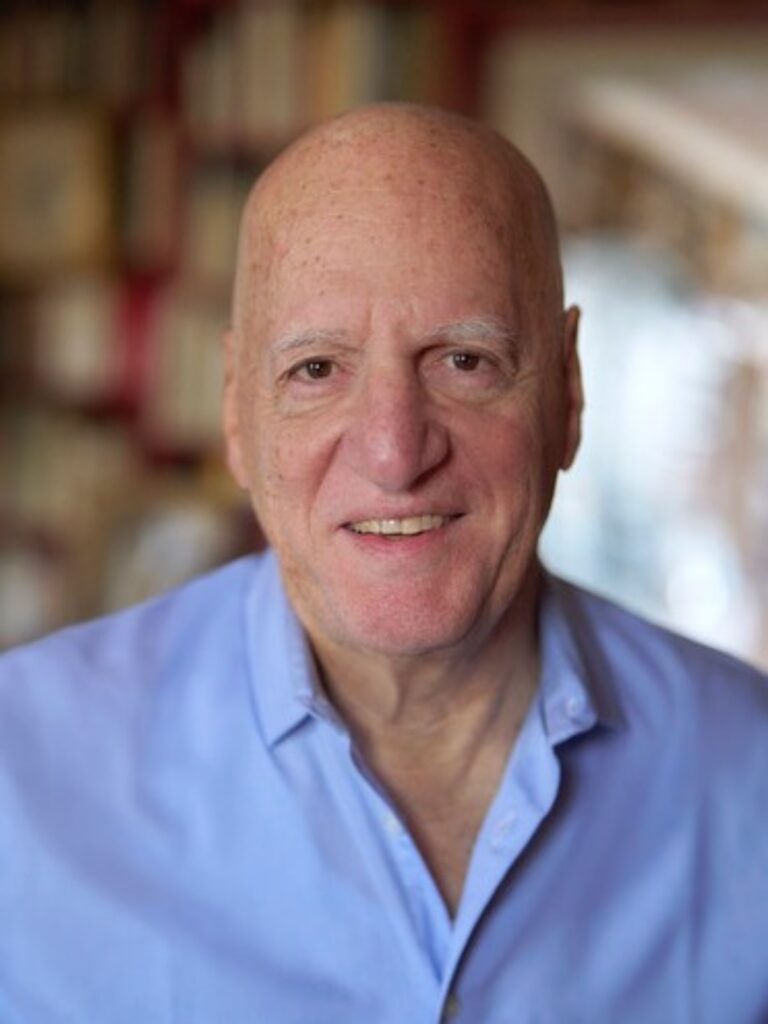

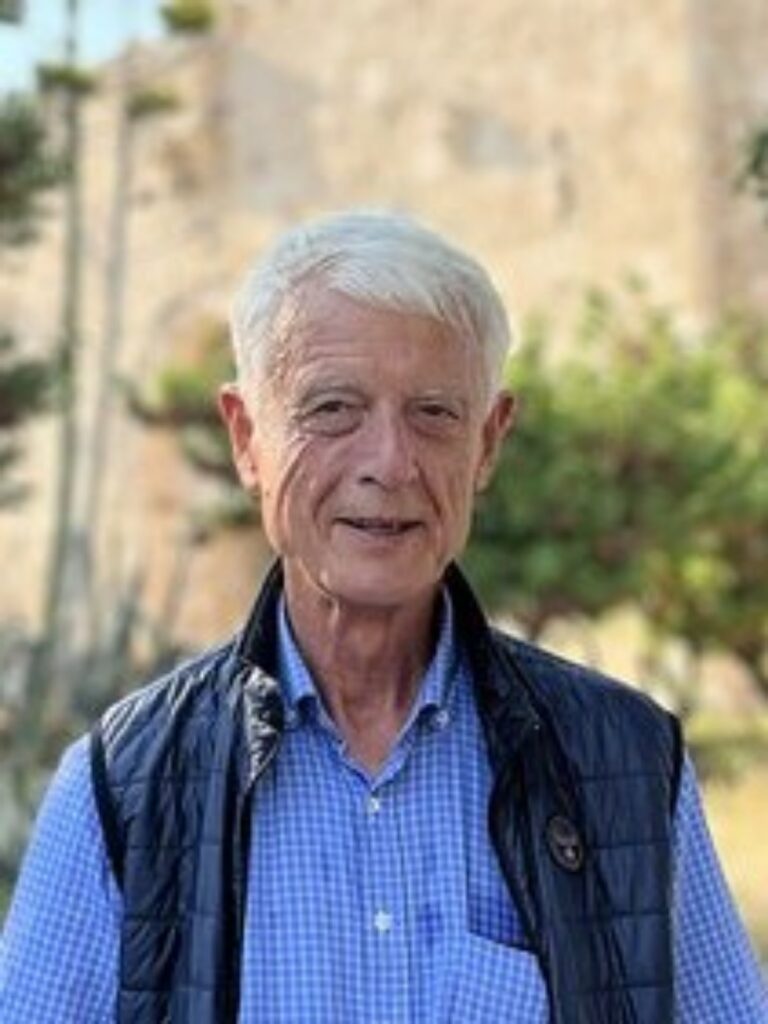

Teilnehmer*innen der Podiumsdiskussion: Elad Lapidot, David Ranan und Werner Sonne und Stefanie Schüler-Springorum

Moderation: Kristin Helberg